社内コンペ日記#3 Ceiling Light アセンブル編(前編)

Ceiling Light久々の続編、今回はアセンブル編(前編)です。

前回はこんな感じでスタディ段階を紹介しました。

今回はデザイン、使用3Dプリンタが決まり製作の方針が見えてきたところで、次の課題は

- 組み立ての機構と手順

- 3Dプリント部材の強度

- 天井からの吊り機構

- 内部のLEDをどう仕込むか

といった建築でいう実施設計段階です。今回組み立ての段階では斉藤照明さんに入っていただき、検討を進めていくことになりました。

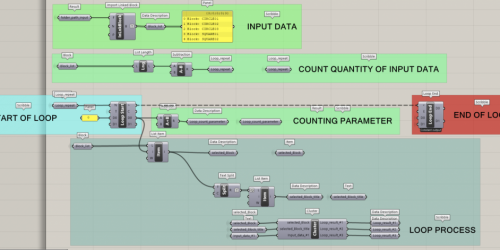

組み立ての機構と手順

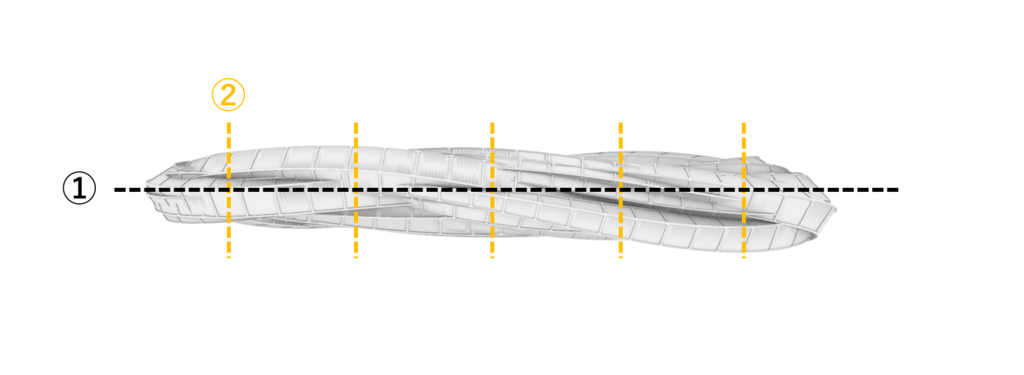

まず全体の分割は大雑把にいくとこんな感じになりました。

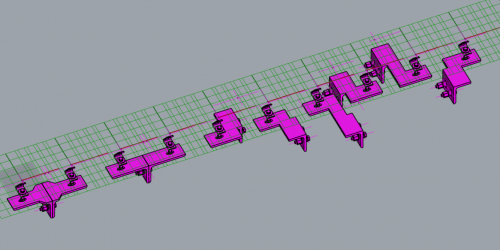

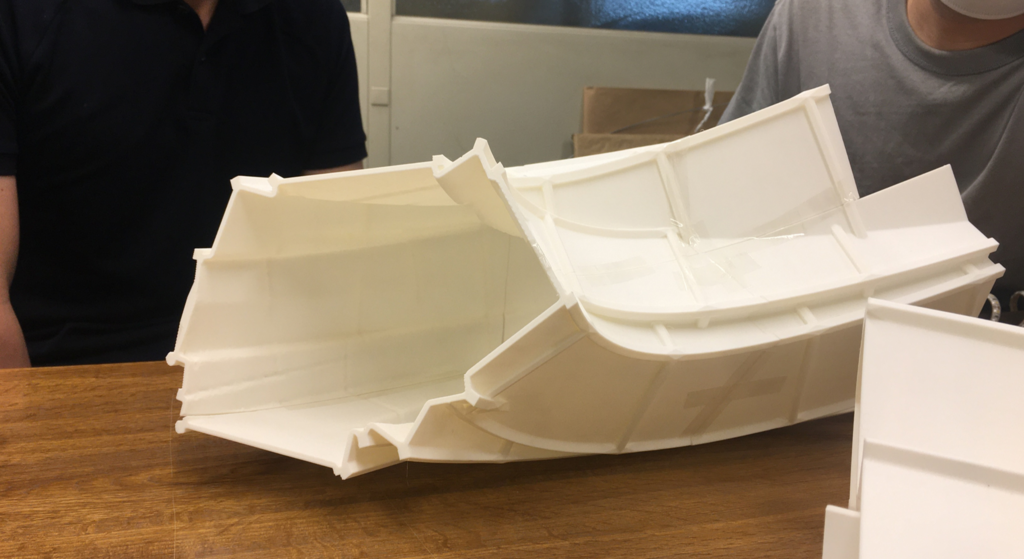

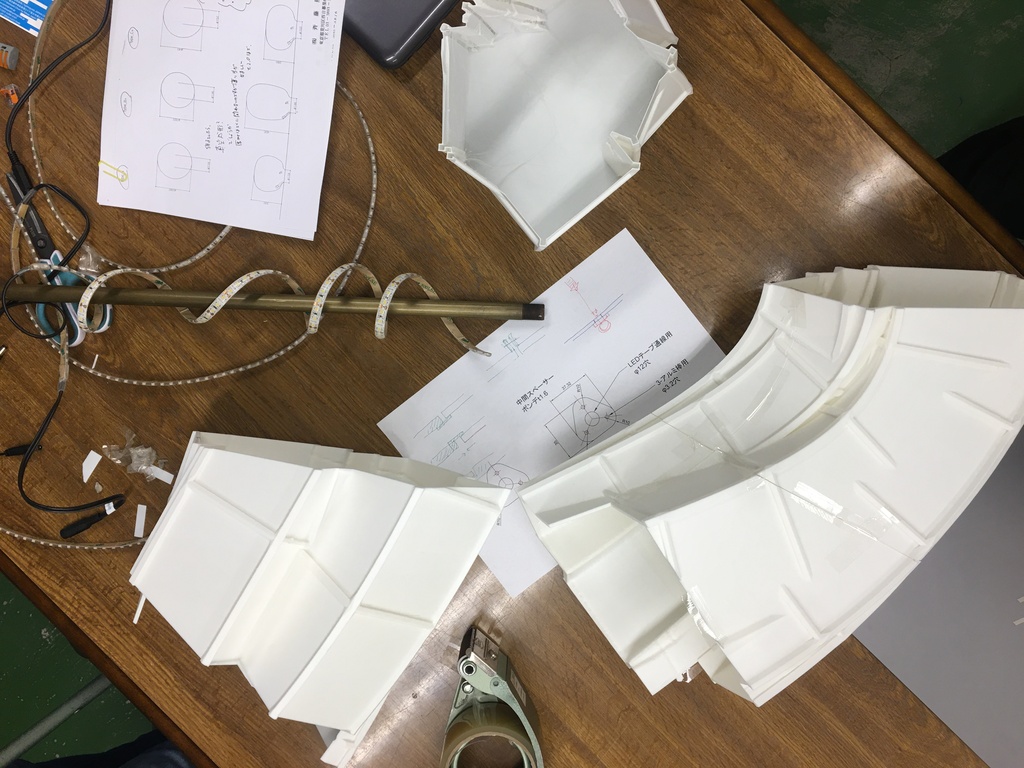

上下で分割し、受けと蓋のようにすることでLED等の仕込みをし易くしています。各パーツサイズは時間とコストの兼ね合いでプリンタサイズに合わせました。そうして出てきたパーツたちがこちらです。

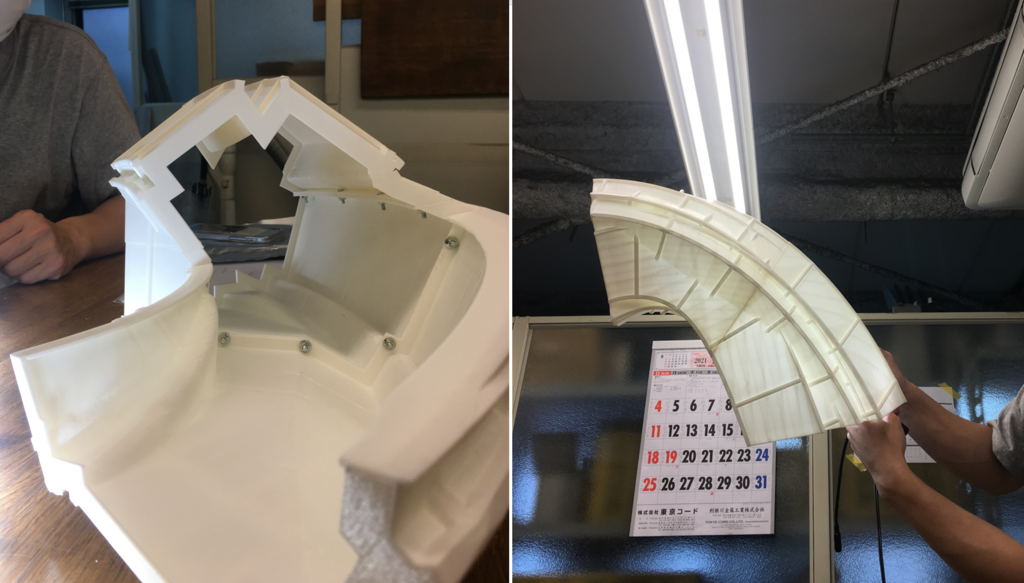

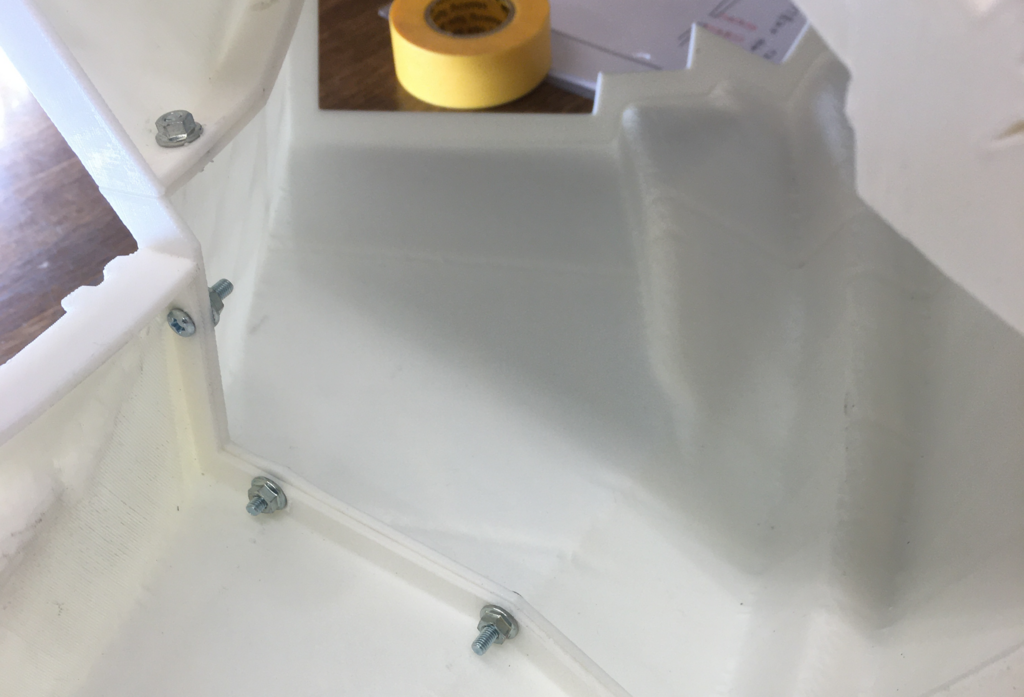

3Dプリントの出力の精細さなどをこれで確認し、この写真では各パーツをセロテープで留めていますが、ここから今度はパーツの厚みやパーツ同士の組み立て機構を検討します。そうして再度検討を進めたものがこちらです。

パーツの接合部の耳を最初の検討モデルより大きくとり、そこにボルトとナットで固定しました。懸念されていた接合部の影も目立つことなくうまくいきました。

3Dプリンタ部材の強度

続いて部材の強度についてです。強度については3Dプリンタで作る場合、造形の形状による部分が大きく、出力されたパーツもクオリティにまだばらつきがあるため、強度を計算するのが難しいのが現状です。3Dプリントをお願いしている穴織カーボンさんのこれまでの経験値から、今回のサイズ感と用途に合わせて決めました。今回照明のシェードとしての用途なので、厚みを持たせ過ぎると透過しなくなるので、その塩梅も併せて見ています。

まとめ

3Dプリントでパーツを作り組み立てる場合、まず使用するプリンタの選定が必要です。プリンタの扱えるマテリアルも機種ごとに違うので、使用したいマテリアル、造形サイズ、造形精度、金額で選んでいきます。そこから選定した3Dプリンタで出力できるパーツの強度と併せて、パーツの分割と組み立て機構を検討、という手順になるかと思います。

ある程度のサイズのものを作ろうとするとまず3Dプリンタの選定でつまずくと思いますし、実際私もつまずきました(笑)。それは3Dプリンタの種類が多様、かつプリンタ毎に出力できる部材の性能比較等がなかなか難しいためです。

そして次の段階でパーツの作り方、組み立て機構もすり合わせが必要になります。今回穴織カーボンさんに3Dプリント、照明器具として成立させる部分で斉藤照明さんに入っていただけたことにより、スムーズに検討を進めることができました。

次回はアセンブル編(後編)です。内部のLEDをどう仕込むかという検討の過程を紹介していきます。ではまた。